在影视产业竞争白热化的今天,剧本挑选已从单纯的文学鉴赏演变为复杂的决策系统。面对每年数以万计的剧本投递,影视公司如何在艺术价值与商业回报之间找到平衡点,成为决定项目成败的关键。从创意评估与市场适配两个维度,剧本筛选的核心方法论。

创意评估:剧本价值的深度挖掘

创意评估是剧本筛选的首要门槛。原创性审查需穿透表象看本质,流浪地球在科幻外壳下对集体主义价值观的创新诠释,正是其突破类型片窠臼的关键。制作方应建立三维评估体系:横向对比同类题材差异度,纵向分析叙事结构的创新性,立体考察世界观构建的完整度。

情感共鸣力的检验需要科学化工具辅助。通过焦点小组测试,制片方可量化观众在剧本关键节点的情绪波动值。迪士尼动画工作室开发的"情感曲线分析系统",能精确捕捉剧本中笑点、泪点的分布密度与强度,为修改提供数据支撑。

艺术完成度的评估需遵循专业标准。好莱坞通行的"三幕剧结构检测法"可量化评估剧本节奏,英国电影协会的"语言动力学模型"能解析对白的信息熵值。对非线性叙事作品,需采用"碎片化叙事连贯指数"等定制化评估工具,确保艺术实验不沦为形式游戏。

市场适配:商业价值的精准测算

观众需求洞察已进入微观细分时代。通过社交媒体情绪分析、短视频平台内容偏好追踪,制片方可绘制动态观众画像。2023年票房数据显示,Z世代观众对"高概念+强情感"的复合型剧本需求增长37%,这要求创作端在科幻设定中嵌入家庭伦理叙事。

类型定位需突破传统分类框架。近年成功案例显示,"悬疑+喜剧"、"科幻+文艺"等跨界融合类型票房溢价达42%。制片方应建立类型元素数据库,通过机器学习分析各元素组合的市场响应曲线,实现类型创新的精准可控。

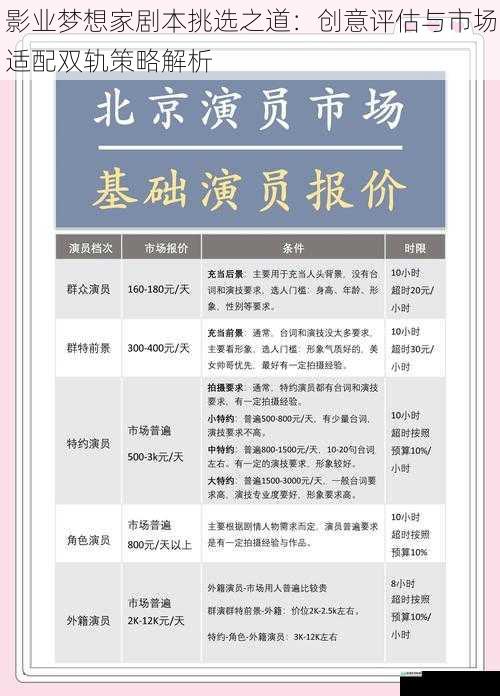

商业可行性评估需贯穿全产业链。预算控制模块需计算场景转换频率与制作成本的关系,衍生开发潜力评估要考察角色IP化的延展空间。 Netflix开发的"内容价值链模拟系统",可预测剧本在不同播出渠道、窗口期的收益曲线。

双轨融合:动态平衡的艺术

在项目孵化阶段,需建立创意与市场的对话机制。华纳兄弟的"故事实验室"采用敏捷开发模式,每两周进行创意与市场团队的交叉答辩,确保艺术追求与商业考量同步迭代。这种动态平衡机制使沙丘在保持作者风格的实现了15亿美元的全球收益。

数据驱动的创作迭代正在重塑开发流程。 Paramount的"智能剧本医生"系统,能实时监测剧本修改对市场预测数据的影响,提供最优修改建议。这种数智化工具不是取代创作,而是将市场反馈转化为创作养分,实现艺术与商业的共生进化。

风险控制需要建立弹性评估体系。通过设置创意红线与市场底线,制片方可划定决策安全区。对高风险项目采用"有限承诺制",在开发过程中设置多个决策节点,既保护创作自由又控制商业风险。

剧本挑选的双轨策略本质上是艺术规律与市场规律的辩证统一。在流媒体重塑产业格局、AIGC颠覆创作范式的今天,这种动态平衡能力将成为影视公司的核心竞争力。未来,随着情感计算、神经影像学等技术的应用,剧本评估将进入"脑波共鸣测试"的新阶段,但艺术直觉与商业智慧的融合始终是行业长青的根基。