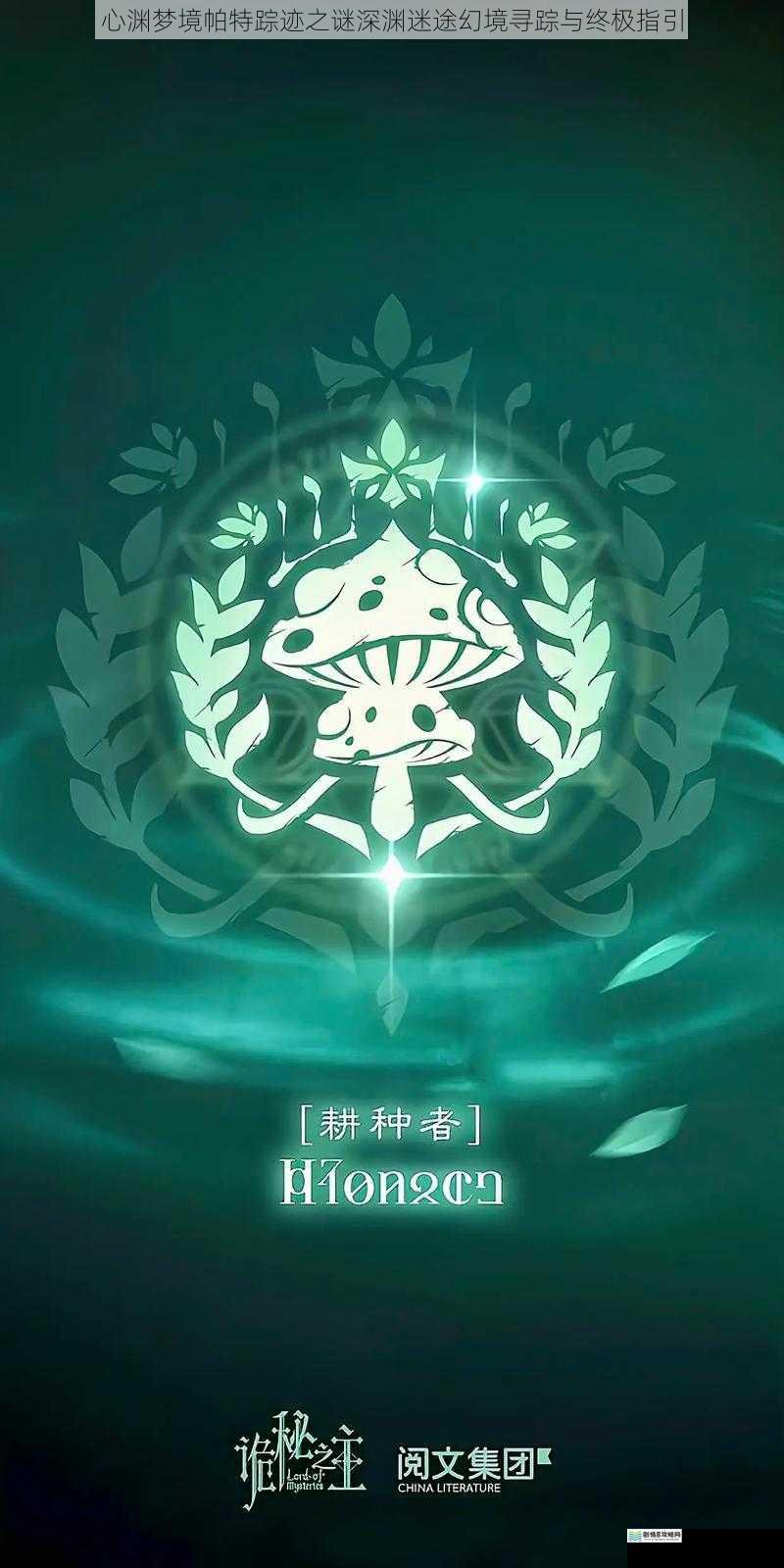

世界观构建:心渊梦境的多维叙事空间

作为一款融合悬疑叙事与沉浸式探索的游戏,心渊梦境通过"帕特踪迹之谜"与"深渊迷途幻境"两大核心机制,构建了具有哲学深度的虚拟世界。游戏采用元叙事结构,将玩家置于"意识深渊"的框架中:主角需通过解析环境符号(如带有生物神经形态的岩层纹理、量子态光影效果)来重构记忆碎片。这种设计突破了传统线性叙事,使世界观本身成为可互动的解谜对象。

地图设计采用分形几何原理,通过递归式场景重复与镜像反转制造认知错位。例如深渊迷途区域的迷宫构造遵循曼德博集合的数学规律,路径随玩家精神力数值动态改变,形成"心理拓扑学"空间。这种机制将玩家的决策压力转化为空间形变,实现叙事与玩法的有机统一。

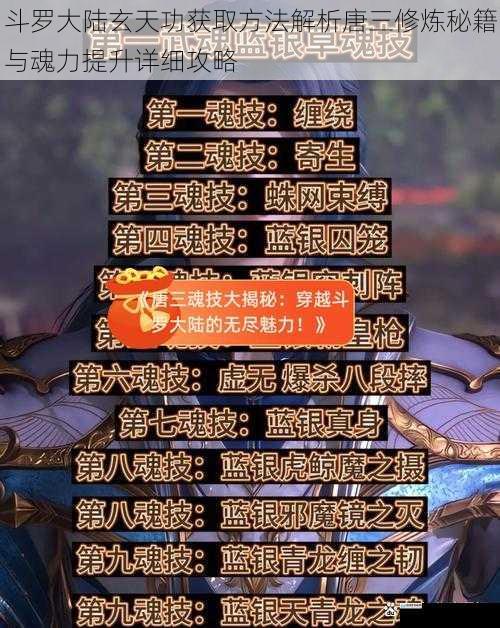

帕特踪迹系统的动态逻辑链

追踪系统基于模糊逻辑算法,创造性地将传统任务指引转化为认知重构过程。玩家通过收集三类核心线索:

1. 量子态记忆残片(呈现叠加态的可交互物品)

2. 环境共振频率(声波与场景材质的干涉图谱)

3. 潜意识投影(NPC对话中的隐喻性词频分布)

线索网络采用神经网络的权重分配机制,不同组合将激活差异化的叙事分支。例如同时收集到"破碎的怀表"与"硫磺气味样本"时,系统会生成涉及时间悖论的特殊剧情线。这种设计使解谜过程具有涌现性特征,每次游戏体验都形成独特的逻辑路径。

深渊迷途的混沌导航机制

迷宫的动态生成算法基于康威生命游戏规则,每个区块的通行状态受相邻区域玩家行为影响。当玩家使用特定技能(如声波探测或电磁脉冲)时,会引发细胞自动机式的连锁反应,导致墙壁瓦解或深渊裂隙开启。这种机制要求玩家建立四维空间认知模型,将时间维度纳入路径规划。

游戏引入"认知熵值"作为隐藏参数,玩家在迷途中的犹豫时长会影响场景的混沌度。当熵值超过临界点时,将触发"理性崩解"事件,此时导航系统切换为超现实主义界面,常规物理法则失效。这种设计将玩家的心理状态具象化为游戏机制,形成独特的压力反馈循环。

幻境寻踪的隐喻符号系统

环境交互设计采用荣格原型理论,将集体无意识意象转化为可解谜的机关装置。例如:

谜题解法要求玩家识别符号的多义性关联,如将"坠落的天使雕塑"与"反向生长的树根"进行拓扑学关联,触发空间倒置机制。这种设计迫使玩家超越表面逻辑,建立跨维度的认知联结。

终极指引系统的反设计哲学

与传统引导系统不同,游戏的指引机制采用负空间设计理念。关键提示隐藏在场景的缺失部分:褪色的壁画边缘、无线电静默区的电磁杂波、未完成方程的留白区域等。玩家需要通过贝叶斯推理,将离散的异常信息重构为有效指引。

动态难度调整算法会分析玩家的凝视焦点(通过眼动追踪数据)与操作迟疑模式,当检测到认知瓶颈时,通过环境微变化(如光线折射角度偏移0.7度)传递潜意识提示。这种非侵入式引导实现了教学与叙事的无缝融合。

心流体验的量子化构建

游戏通过测量玩家脑波信号(EEG兼容设备),实时调整谜题复杂度与叙事节奏。当检测到θ波增强(深度专注状态)时,将激活"超维洞察"模式,暂时解锁四维视角观察场景;当α波占优(放松状态)时,则强化环境叙事元素。这种生物反馈机制创造了定制化的心流通道。

结语:意识边疆的交互革命

心渊梦境通过将认知科学原理转化为游戏机制,重新定义了叙事驱动的边界。其突破性在于:将传统游戏中的"挑战-奖励"循环,升华为"认知重构-存在觉醒"的哲学体验。这种设计范式为第九艺术开辟了新维度,证明电子游戏可以成为探索人类意识本质的终极媒介。未来随着神经接口技术的发展,此类作品或将成为研究元认知的重要实验场域。