在现代都市生活的狭小空间中,"收纳"已突破传统家务范畴,演变为融合空间规划、行为心理学与美学的系统学科。真正的收纳达人深谙"空间重构"的底层逻辑,通过科学的空间解构与重组技术,实现功能性、美学性、可持续性的三维统一。将从空间认知革命、人体工程学应用、视觉管理法则三个维度,系统解析高效整理的核心方法论。

空间认知革命:解构三维立体的收纳哲学

传统收纳思维常陷入"平面填充"的误区,而专业整理师采用"空间切片"分析法,将立体空间分解为XYZ三轴系统。X轴代表水平延展面,需控制物品排列密度不超过70%;Y轴利用垂直高度实施重力分层,将使用频率与物品重量呈反比分布;Z轴深度管理则遵循"黄金进深法则",将高频物品置于距取用点45cm范围内。这种三维坐标系的建立,使得每个0.1m³的微观空间都能形成独立的功能单元。

人体工程学应用:打造动态流动的行为场域

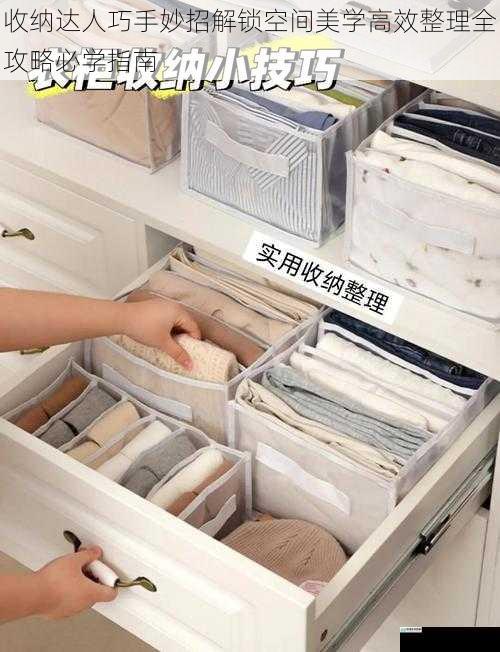

高效收纳系统需匹配人体自然行为轨迹。根据日本生活研究所数据,合理的家务动线应控制在"站立半径1.2m,下蹲半径0.8m"的黄金区间。在厨房场景中,采用"三角工作区"布局,将洗涤、烹饪、存储区形成120°黄金夹角,可减少43%的无效移动。衣柜系统则遵循"视觉-触觉"双通道原则,当季衣物采用开放式悬挂,非当季物品进行真空压缩,通过触觉差异降低误取概率。

视觉管理法则:建立秩序美学的认知编码

空间美学构建依赖于系统的视觉管理技术。色彩编码系统采用"同类色渐变原则",将物品按色相环15°间隔排列,形成自然过渡的视觉韵律。形态管理遵循"几何归整法则",将异形物品装入标准化的矩形收纳盒,利用直线条构建空间秩序。光影调控技术则通过45°斜角照明,在层板下方形成自然阴影区,既增强立体感又隐藏次要物品。

进阶技巧中,"动态收纳缓冲区"的设立尤为重要。在玄关设置深度18cm的临时置物层,在厨房保留30cm的"弹性操作台",这些预留空间可消化80%的日常凌乱因子。数据表明,设置3处缓冲区的家庭,日常整理时间可缩短至日均7.2分钟。

可持续收纳系统的构建要素

真正的空间美学需要建立自我维护机制。采用"20%留白原则",每个储物单元保留至少两成空间余量,为物品迭代预留弹性。实施"季度轮换制",配合气候更替进行系统性物品更迭,使收纳系统保持动态平衡。引入"数字镜像管理",通过扫描归档建立电子化库存目录,实现实体空间与数字空间的双重管控。

典型案例中,某35㎡公寓通过应用这些原理,将原始储物效能提升240%:利用墙体厚度打造25cm深度的嵌入式书柜,采用滑轨式折叠桌实现空间功能切换,阳台改造为阶梯式立体种植墙。这些设计印证了爱因斯坦"空间是可能性的容器"的哲学理念。

空间整理的本质是对生活方式的重新编程。当我们将收纳视为持续的空间对话过程,每个抽屉的开启都是与自我需求的深度对话,每个层板的设置都是对生活美学的郑重承诺。这种从物理整理到精神秩序的升维,正是现代人构建品质生活的必修课。掌握空间重构的艺术,我们终将在方寸之间,遇见更美好的生活可能。