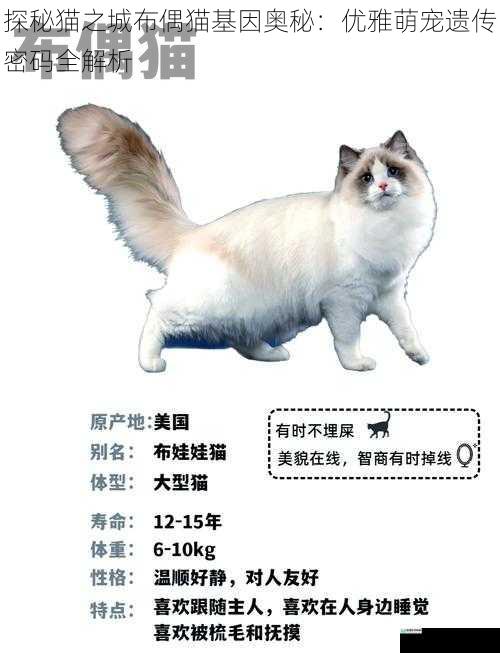

在宠物猫的星辰大海中,布偶猫以其独特的蓝眼睛、丝滑长毛和温顺性格成为"行走的云朵"。这种被CFA(国际爱猫联合会)认证为"重点色长毛猫"的品种,其基因图谱中隐藏着跨越半个世纪的演化密码。将从遗传学角度,系统解析布偶猫的基因构成、毛色形成机制及遗传疾病防控,揭开这个"猫中贵族"的生物学奥秘。

布偶猫的遗传起源与品种奠基

布偶猫的基因史可追溯至1960年代的美国加州。繁育人Ann Baker通过对白色长毛猫约瑟芬及其后代的定向选育,成功锁定了温顺性格基因与重点色表型的稳定遗传。现代分子遗传学研究显示,布偶猫基因组中混有波斯猫、伯曼猫和安哥拉猫的血统特征,其特有的Fd基因(Friendly disposition)可能位于第16号染色体区域,与5-羟色胺转运体基因存在连锁关系。

品种定型过程中,繁育人通过表型选择强化了三个核心遗传特征:①酪氨酸酶温度敏感性突变导致的重点色显性;②隐性携带的长毛基因(L>l);③特殊的面部结构基因组合(FGF5、EDA等)。全基因组关联分析(GWAS)证实,布偶猫特有的杏仁形眼裂与BMP3基因调控相关,这与其波斯猫祖先存在遗传关联。

毛色形成的分子机制

布偶猫的毛色体系建立在酪氨酸酶(TYR)基因的温度敏感型突变基础上。其重点色表型源于TYR基因第920位点的C>T突变(p.Ala307Val),导致酶活性在33℃以下才能正常表达。这种CS等位基因(Colorpoint Siamese)通过显性遗传方式传递,使得黑色素合成受体温分布调控,形成面部、四肢及尾部等低温部位的色素沉着。

毛色层次由多基因系统协同调控:

1. 黑色素系统:TYRP1基因(B/b位点)决定真黑素与褐黑素比例,B显性时呈现海豹色,隐性纯合则表现为巧克力色。近年发现的扩展位点(B1/B2)可解释稀有色系如丁香色(稀释巧克力色)的成因。

2. 稀释基因:位于MLPH基因的D/d位点,隐性纯合dd型通过影响黑素体转运产生稀释效应,如蓝色系由海豹色稀释而来。

3. 红色基因:位于X染色体的Orange位点(O/o),通过X染色体失活机制产生玳瑁色斑块。公猫因单X染色体特性,只能呈现单色或双色斑纹。

重点色基因的时空表达

布偶猫胚胎发育过程中,TYR基因的温度敏感性在妊娠第14-21天开始显现。子宫内约38℃的环境抑制躯干部位酪氨酸酶活性,仅允许末梢神经丰富的区域(耳尖、鼻部等)合成黑色素。这种表观遗传调控机制通过DNA甲基化维持,幼猫出生后体温调节系统成熟,低温区域(<33℃)的毛囊持续表达功能性酪氨酸酶。

年龄相关的毛色加深现象与端粒酶活性下降相关。随着细胞复制次数增加,皮肤基底层的黑素细胞逐渐失去温度敏感性,导致重点色区域边界模糊化。这种渐进性变化在6岁后尤为明显,成为鉴别年龄的重要生物学标志。

遗传疾病与科学繁育

布偶猫的品种特异性疾病与其遗传背景密切相关:

1. 肥厚型心肌病(HCM):MYBPC3基因突变(A31P)可导致左心室壁异常增厚。美国猫科医学会建议繁育前进行超声心动图筛查及基因检测,携带者淘汰率需控制在5%以下。

2. 多囊肾病(PKD):虽然传统认为PKD1基因突变在布偶猫中罕见,但2021年宾夕法尼亚大学的研究发现新型PKD-Like变异体,建议定期进行肾脏超声监测。

3. 渐进性视网膜萎缩(PRA):与CEP290基因突变相关,可通过视网膜电流图(ERG)进行早期诊断。

现代科学繁育强调基因多样性保护。国际布偶猫协会(RCA)规定近交系数不得超过12%,每只种猫需完成37个常染色体STR位点检测。通过引入外血系(Outcross)改良,当前布偶猫群体的平均杂合度已从2005年的0.32提升至0.41。

基因研究的伦理边界

随着CRISPR基因编辑技术的进步,部分繁育者尝试人为修饰毛色基因或体型特征。但国际猫协(TICA)明确禁止任何生殖细胞基因改造,强调自然选择在品种进化中的核心地位。值得注意的是,过度追求极端品相(如超短鼻、大眼距)会导致呼吸系统基因(BMP3、FGF8)失衡,引发健康隐患。

布偶猫的基因密码既是自然选择的杰作,也承载着人类审美干预的印记。在解析其遗传奥秘时,科研工作者需恪守"健康优先于品相"的伦理准则,让这个优雅的猫科物种在基因多样性保护中永续发展。未来,随着单细胞测序技术的普及,我们有望在表观遗传层面揭示更多关于性格-基因关联的未解之谜,为科学养宠提供更精准的指导。